Piden Plan de Manejo del Área Natural Protegida de Balancán-Tenosique

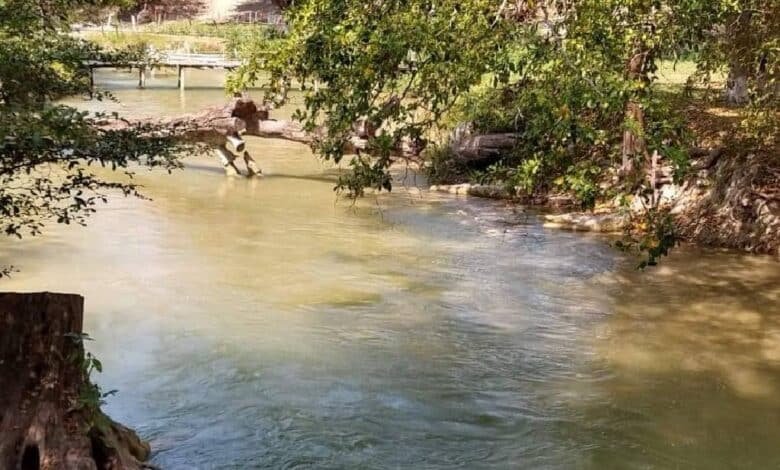

Investigadores y colaboradores del proyecto del Area Natural Protegida Wanha’ — El Río de las Codornices en maya— se encuentran a la espera que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), emita el Plan de Manejo de esa reserva para conocer como de usará ese territorio.

Por ley tiene hasta un año para expedirlo, luego de decretarse su conservación.

El 31 de agosto pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se declaró Area Natural Protegida Wanha’, con el carácter de reserva de la biosfera, con superficie de 38 mil 255 hectáreas, fronterizas con Guatemala, ubicada en los municipios de Balancán y Tenosique.

Carlos Manuel Burelo Ramos y Vania Cruz Palacios, investigadores del Laboratorio de Manglares Interiores explicaron que Plan de Manejo es el documento rector que determinará cómo y de qué manera se podrá usar el territorio, cuáles van a ser las zonas restringidas para las actividades de construcción de grandes inmuebles para servicios o vivienda o zonas para restauración.

“Nos dirá cuáles van a ser la zonas prioritarias para restaurar los ecosistemas, acuáticos, terrestres poblaciones de peces, eso lo establecerá el plan de manejo, o sea como se va a manejar el territorio y es un instrumento creado, que se crea desde la gente”.

El objetivo de declarar esa inmensa superficie como reserva, es para mantener la biodiversidad y para “que se recupere lo perdido, que se llegue nuevamente a esa restauración de los ecosistemas que se perdieron dentro del territorio”.

La gente del lugar podría informar que en determinada área habían manglares, habían muchos robalos, aves o es una zona para restaurar, o para siembra de especies que se perdieron y que en décadas después se recupere el ecosistema, más los servicios que se tenían.

Los investigadores de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBIOL), mencionan que se perdieron amplias áreas del manglar, y “no sabemos cómo era el manglar, no hay un registro de cuanto era el manglar. Pero hay indicios de que se quemaron, la gente dice ahí había manglar hace 60-70 años y ahorita hay otras cosas, pero se quemaron selvas inundables, selvas altas, se perdieron algunas comunidades de plantas acuáticas.

Vania Cruz Palacios, egresada del Conacyt y doctora en Ciencia en Agroecosistemas Tropicales, afirma que en algo en lo que ha insistido mucho desde que se incorporó en el Laboratorio de Manglares Interiores es que la conservación y protección de los recursos naturales, flora, fauna, ecosistemas, suelos, clima, todos esos recursos naturales son de la visión humana.

“Si no existiéramos los humanos, no pasaría absolutamente nada, entonces teniendo esa visión como punto de partida, le puedo decir que tenemos un ecosistema único que ha sido impactado negativamente porque lo manglares son ecosistemas dinámicos. Pero, cuando tenemos de por medio la mano del hombre, esas dinámicas pueden ser contra natura y también pueden impactar en contra de sus procesos irreversiblemente”.

Entonces, subraya, hay que temer un Plan de Manejo, “porque no estamos hablando de un ecosistema cualquiera, estamos hablando de ecosistema único, no solo a nivel estatal o nacional, estamos hablando a nivel mundial, entonces si tenemos eso en mira”.

Esta Area Natural Protegida Wanha’, destaca por contar con manglares lejos de zonas costeras que son su hábitat; además cuenta con tres zonas arqueológicas.

Los biólogos y Doctores en Ciencias señalan que todo lo que se haga con el manglar, desde estudiarlos, intervenir en ellos, con buena intensiones, tiene que ser cuidadosamente realizado y planificado.

No son hectáreas muy grandes de manglar interior, no son humedales inmensos, no son manglares como los de la costa de Centla por ejemplo, o los de Laguna de Términos, Campeche o los de Veracruz, no son esos manglares, “son franjas que corren paralelas al río San Pedro y detrás de ellos lo que hay son pastizales y acahuales”.

Ya son entornos modificados por el hombre, entonces con quien se tiene que trabajar es con las personas que directa o indirectamente son los de esos ecosistemas en particular.

Cruz Palacios destaca que tampoco se puede saber qué fue lo que se perdió, no podemos saber qué es lo que no tenemos ya, si no sabemos lo que teníamos antes.

Recuerdan que cuando se empezaron a estudiar los manglares interiores, se actuó y había que protegerlos rápidamente, las cosas fluyeron porque todo el cuerpo académico normativo coincidió. Hubo una coyuntura en la que todo mundo entendía lo que se estaba haciendo y porqué se estaba haciendo. En ese sentido sí fue un éxito nivel institucional.

EN BUSCA DE LAS CODORNICES EN RESERVA NATURAL

En la Reserva viven principalmente pescadores, muchos predios son propiedad privada, ejidatarios, comunales, hay un abanico social, hay gente que está en condiciones de pobreza y hay gente que ni siquiera vive ahí y que tienen dinero.

Hay que trabajar con todos esos factores y no hay que perder de vista de solo hacer prohibiciones o normar. Hay que pensar en las personas, pero de manera local, así como evitar hacer un impacto a nivel gobierno.

Los investigadores del Laboratorio de Manglares Interiores, mencionan que en el Área Natural Protegida Wanha’, viven pescadores independientes, cooperativas, ganaderos, agricultores, gente que a lo largo del río tiene terrenos baldíos, parcelas, pastizales, gente que ha decidido conservar, particulares que han decidido no tocar y que la naturaleza siga su curso.

“Tenemos un aspecto social, muy diversificado y que no podemos generalizar, porque hay de todo, tenemos gente que inclusive ni vive ahí y que cuando se enteró de que se estaba gestando algo tan grande en cuestiones de conservación se acordó o regresó”.

Como investigadores queremos saber qué clase de monte existía, qué fauna había, “nos dicen, es que había venado, mono, jaguar, tigrillo.

“Pero de lo que no sabemos, estamos indagando sobre la codorniz, porque finalmente la codorniz es la que le da el nombre a la reserva de la biosfera, que a su vez fue elegido porque los mayas consideraban y le llamaban el río de las codornices. Entonces se retoma un nombre que tiene orígenes prehispánicos y que al día de hoy no sabemos si hay o no codorniz.

La velocidad a la que estamos tratando de trabajar y sobre todo de que hay una necesidad real de proteger humedales de grandes extensiones, “estamos hablando de un ecosistema que está amenazado, que es frágil, pero no porque el ecosistema y las plantas y la fauna que están ahí sean frágiles, porque han sobrevivido 125 mil años, no son frágiles, “nosotros somos la amenaza, ellos perfectamente han sobrevivido sin nosotros”.

Burelo Ramos señala que los investigadores están generando proyectos y buscando financiamientos para tener más datos de esta región y que sirva para generar estas estrategias de conservación.

Roberto Barbosa